荷物お届け遅延についてはヤマト運輸「重要なお知らせ」をご確認ください。

カステラ日記

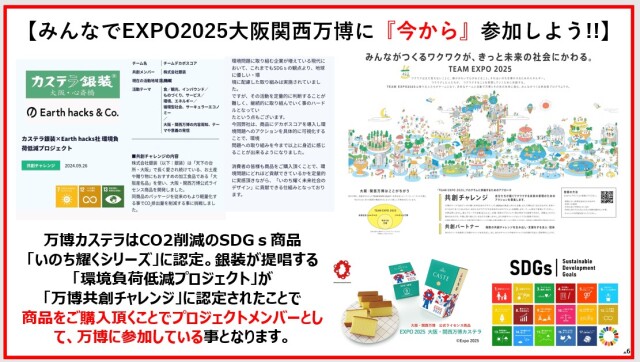

【(46)TEAM EXPO共創チャレンジが万博に認定頂きました】

この度、弊社がTEAM EXPO2025「万博共創チャレンジ」にて取り組んでおります

- 2025.03.29

- 08:45

【(45)大阪・関西万博会場内でもカステラ販売します。】

4月13日から開幕しますEXPO2025 大阪・関西万博。

- 2025.03.22

- 08:35

【(44)KITTE大阪に出店しています】

2024年7月、大阪駅の新しいランドマークとして誕生した商業施設「KITTE大阪」

eギフトと連携することで、お土産としても購入ができるギフトパッド初の実店舗です。

- 2025.03.15

- 10:17

【(43)大相撲大阪場所の副賞スポンサーになりました】

- 2025.03.08

- 09:54

【(42)来てな!OSAKAガイドブックに掲載されました】

2025年4月13日から開幕します大阪・関西万博まで、50日を切りました。

この度、万博開催で盛り上がる大阪をもっと知ってもらうために、大阪府内の自治体と観光事業者、JRグループ6社や旅行会社が一体となって行う大型観光キャンペーン

「大阪デスティネーションキャンペーン」が2025年4~6月の期間で開催されます。

来てな!オモロイがいっぱい大阪旅 | 大阪デスティネーションキャンペーン - 大阪観光情報

https://osaka-info.jp/special/dc/

開催期間は2025年4月1日から6月30日。

全国各地から来るお客様に対し、期間中は様々なメニューをご用意してお迎えするキャンペーンです。

観光ルートや地域の特産品、歴史的名所などを紹介しながら、大阪を一度に満喫できるルートを提示してくれています。

まさに大阪全体が一体となって、大阪観光を発信して魅力をPRしていきます。

そんなキャンペーンのガイドブックに、弊社カステラ銀装の商品を掲載頂きました。

まずはミナミエリアページにて、おすすめスイーツとして

この度の大阪関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 大阪関西万博カステラ」をご紹介頂いてます。

大阪屈指の繁華街、心斎橋にて購入できるスイーツとしてご紹介頂いてます。

また、ガイドブックの後半には、大阪にきたら是非食べて欲しい「おみやげセレクション16品」をご紹介。

弊社のカステラ「カステ21青箱ハーフ」と「カステ11赤箱ハーフ」をご紹介頂いております。

一冊のガイドブックになんと3品も掲載頂きました。

こちらのガイドブックはJR駅構内にて無料配布しております。

大阪府内の駅構内にて写真のように設置されております。

是非一度ご覧ください。

- 2025.03.01

- 17:27

【(41)ひと足早い春の訪れを感じてみませんか?】

- 2025.02.21

- 23:21

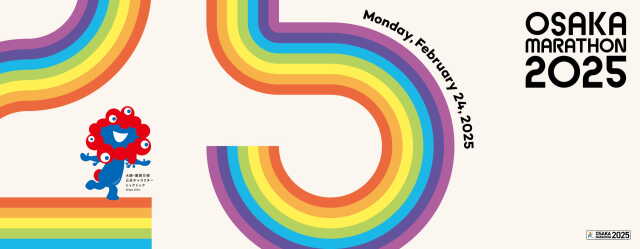

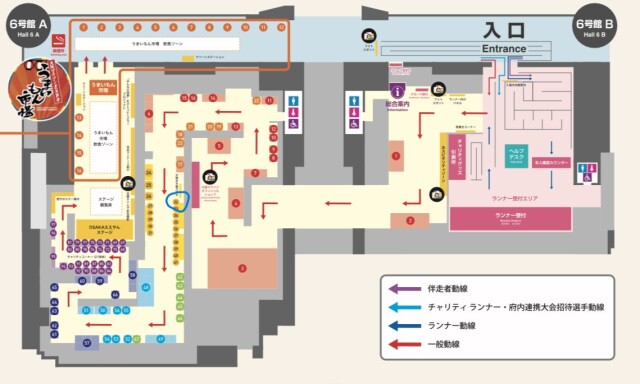

【(40)今年も大阪マラソンEXPOに出店します!!】

来週の2月24日(月)は大阪マラソンが開催されます。

大阪マラソンEXPO 2025

来場者見込 参加ランナー34,000人とその同伴者(合計50,000人来場見込み)※2024年実績:金・土の2日間で 約45,000人

会期2025年2月22日(土)・23日(日・祝)の2日間

■22日(土)11:00~19:30(19:00 最終入場)

■23日(日・祝)10:00~18:30(18:00最終入場)※例年と時間が異なります。ご留意ください。

- 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102 インテックス大阪6号館

オ

- 2025.02.15

- 11:25

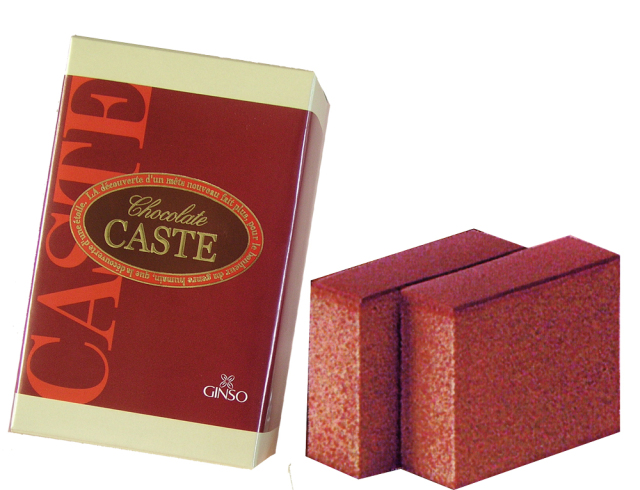

【(39)バレンタインチョコカステラ、パッケージの移り変わりについて】

ただいま絶賛発売中の銀装季節限定カステラ「チョコレートかすてら」

- 2025.02.11

- 10:40

【(38)バレンタイン向け!!チョコカステラパフェ開始します】

- 2025.02.01

- 10:02

【(37)デリバリーサービス「menu」でホテルフロントまでお届けします】

この度カステラ銀装心斎橋本店では、デリバリーサービスの「menu」を開始する事となりました。

- 2025.01.24

- 13:02